摘要:近年来,保山市施甸县牢记“国之大者”,通过共建制种基地、共种水稻种子、共享种业成果、共助乡村振兴,扛牢扛实扛稳种业安全、粮食安全政治责任,推进水稻产业与民族团结互进共融,让稻母之地的民族团结进步“稻”路越走越宽广。共建稻母基地,筑牢粮食安...

近年来,保山市施甸县牢记“国之大者”,通过共建制种基地、共种水稻种子、共享种业成果、共助乡村振兴,扛牢扛实扛稳种业安全、粮食安全政治责任,推进水稻产业与民族团结互进共融,让稻母之地的民族团结进步“稻”路越走越宽广。

共建稻母基地,筑牢粮食安全“保护盾”

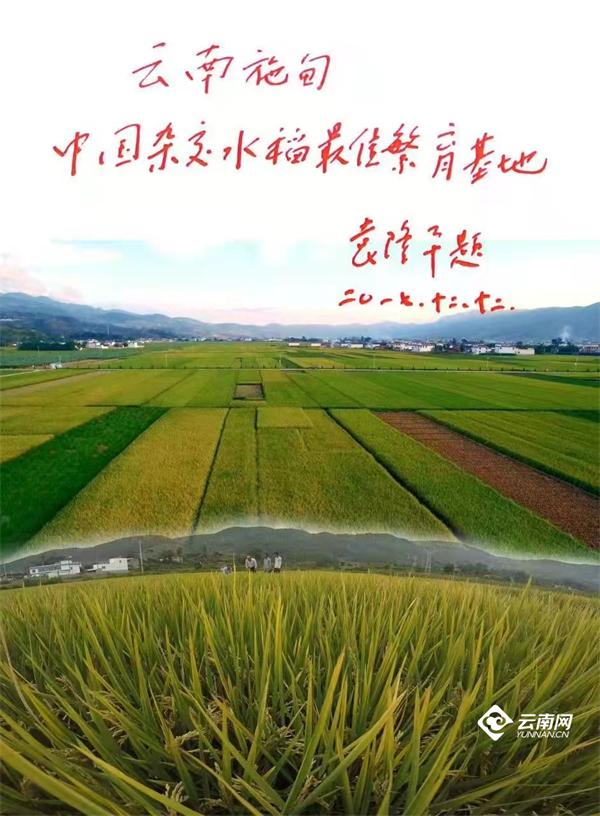

扛实政治责任,夯实粮食安全根基。施甸县制定了《施甸县水稻良种产业发展规划(2021—2025年)》《施甸县国家级水稻区域性良种繁育基地管理措施》《施甸县水稻种业高质量绿色融合发展规划》,依托中国杂交水稻之父袁隆平院士所题的“云南施甸,中国杂交水稻最佳繁育基地”和被农业农村部认定为第二批国家区域性良种繁育基地的重大机遇,大力推进施甸县全国最大水稻两用核不育系最佳繁育基地建设,截至2022年5月,施甸县累计繁殖水稻两用核不育系197个品种,累计繁育水稻两用核不育系面积达20400亩,到2021年末累计繁殖种子856万公斤,平均亩产量420公斤,年供种量占全国(最大峰值)两系杂交水稻用种量的80%以上,为攥紧中国种子端稳中国饭碗作出了巨大贡献。

院县企合作,攥紧中国种子更有力。施甸县与云南省农业科学院粮食作物研究所,共同组建“云南两系杂交水稻种业创新(施甸)中心”和“李小林(施甸)专家工作站”,由湖南金健种业科技有限公司董事长王建龙、湖南杂交水稻研究中心主任唐文帮教授为技术顾问,借外力实现院县企通力合作,解决好水稻制繁种基地建设科技支撑能力不足等问题,提升云南现代种业发展水平、增强种业自主创新能力和竞争力,助力水稻种业高质量绿色发展。2022年,已有隆平高科、中种集团、中国水稻研究所等25家企业和湖南杂交水稻研究中心、云南省农科院粮作所等10家科研院所到施甸开展水稻两用核不育系品种选育和亲本繁殖工作,制种面积共2840亩,其中水稻两用核不育系制种2600亩,其中,科研育种240亩,科研育种材料6万份。

一线指导,让种业步子走得更稳。结合“万名人才兴万村”,重点培养了杨希华、徐光等一批农技推广团队,组建了一支16人组成的农民党员技术志愿服务队,深入村寨、田间地头全面开展产业技术培训指导,培植产业技能,充分发挥示范引领作用,把理论教学带到基层一线,将现场教学移至田间地头,手把手教授种植技术要领,从育苗、管理、检测记录等一路为“稻母”保驾护航,促进各民族互嵌式发展,让各族群众在共事互学中增进团结友爱、更好地和睦共处,让种业产业步子走得更稳更好。

共促三产发展,奏响民族繁荣“进步曲”

专注一产规模化,致力各族群众增收。通过水稻科研基地、核心繁殖基地、高标准稻田和综合服务区4个项目的建设,建成核心科研基地500亩,良种繁育基地5000亩,打造全国水稻两用核不育系亲本繁殖的核心基地,做大做强水稻亲本种子繁殖产业,努力形成全国杂交水稻海南基地之后的又一重大夏繁基地。同时突出“绿色、生态、优质、高效”,贯彻落实新发展理念,创新“一田多用、一水多用、一季多收”优良模式,以“稻+”模式开展绿色产业,创新发展水稻产业,走绿色增产增效之路,实现水稻制种与民族团结“双融合双促进”。制种产业带动300多户各族群众增收740万元,同时,还带动全县种植水稻1.6万亩,实现产值3782万元。

做精二产品牌化,致力收益最大化。强化招商,引进优质制种龙头企业,以精深加工、仓储物流核心,整合稻米加工资源,以品牌为核心,以法人定制为突破口,扩宽销售渠道,通过做基地,做专属品种,提高大米品质。在做精主产品加工,并实现碎米、米糠、米胚、稻壳、麸皮等副产品再加工、农作物秸秆等“废料”生产转化,实现物尽其用“稻无忧”。

拓展三产多元化,致力各族群众繁荣。围绕“红色+绿色”发展思路,立足“中国杂交水稻最佳繁育基地”金字招牌,以水长村项目“一核”——水长农耕署,“两轴”——水稻育种轴、水长村庄轴,“三环”——水环、田环、村环,“四节点”——水长渔家、水长广场、山高水长、水长南田项目规划,打造乡村振兴示范点,拓展党性教育、爱国主义教育、农耕文化、水稻栽种体验、生态水果采摘体验、乡村特色的民宿、饮食文化服务于一体的旅游服务项目,实现产业多元化、产业区更繁荣。通过打造全国最大水稻两用核不育系最佳繁育基地,融合善洲林场等旅游景区,实现全县旅游收入20亿元。

共筑美丽乡村,建设和谐文明“幸福窝”

推进“五微”融合,促进和谐稳定。开展微课堂,将讲台搬到村间院落、田间地头,开设“农田微课堂”“农家微课堂”,积极组织开展党和国家民族理论政策法规和民族基本常识的学习和宣传,用群众语言宣讲党的创新理论,增进各民族“五个认同”,推动党的理论进万家。树立微榜样,发挥农村党员在乡村治理中的模范带头作用,收集整理普通党员在巩固乡村治理工作中的事迹,开展“最美家庭”“好媳妇、好公婆”等评选活动,让党员群众主动参与到乡村治理中,不断凝聚乡村振兴的榜样力量,在互学互促中不断增进国家意识、公民意识和中华民族共同体意识。组建微团队,结合党员联系服务群众、设岗定责等,组建乡村治理志愿服务队,成立助力产业发展服务队、政策宣传服务队、环境整治服务队、矛盾纠纷调节队等,使各族群众主动融入乡村治理。实行微积分,开展农村积分管理项目,出台“爱心积分”管理细则,党员群众只要遵守村规民约,就能获得相应积分兑换对应物品,调动基层党员群众参与乡村治理的积极性,推动形成人人参与的农村共建共治共享格局。提升微阵地,在村组活动室、农村院落等建立“小微”党群之家,营造浓厚的宣传氛围,成为服务群众、凝聚群众的共享空间和“红色阵地”,零距离了解群众诉求,贴心为群众提供服务,推动各民族广泛交往、全面交流、深度交融。

留住乡愁记忆,构建幸福家园。保留住古树、古井、古桥、老房、老巷等,以庭院经济林果绿化庭院,以古树绿植蔬菜绿化村庄,以河道沟渠池塘水美乡村,以人居环境提升亮化美化环境,恢复山水相依的田园农家景象。依托民间文艺队伍,组建舞蹈队、美术队、文化志愿者队等,开展施甸本土特色的滇戏、花灯剧、农民画培训,编排插秧歌、打稻舞,挖掘稻米饮食文化,把乡愁留住,把文化传承,把家园变美,让各族群众紧密相拥,让“幸福窝”更幸福。

与此同时,施甸县扛牢扛实政治责任,突出杂交水稻制种优势,种好每一粒种子,守护好国家粮食安全,让各族群众放心;突出产业多元化发展,做好每一粒种子,实现好团结进步繁荣,让各族群众安心;突出社会和谐文明建设,讲好每一粒种子,让各族群众舒心。

云南网记者 李建国

施甸县委宣传部 供图